Buletin Jakal (Jam’iyyah Kajian Alquran) STAI Sunan Pandanaran terlahir kembali. Setelah sebelumnya vakum pada edisi perdana, mahasiswa IAT kembali mencetak buletin ini kembali dengan pembahasan berbagai bentuk hubungan manusia (khususnya masyarakat Indonesia) kepada Alquran.

Ulumul Qur’an

Pengantar Mazhab Tafsir

Pendahuluan

Alquran adalah wahyu Allah, sumber inspirasi yang telah mengilhami munculnya berjilid-jilid kitab tafsir. Sebab, Alquran adalah bahasa simbol dan berisikan pesan-pesan yang bersifat universal. Di samping itu, Alquran diturunkan sebagai bentuk dialektika dan respon terhadap kondisi dan situasi sosial, politik, dan religius bangsa Arab pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa Alquran tidak turun dalam ruang dan waktu kosong tanpa konteks. Nabi Muhammad saw. bukan hanya sebagai penerima pertama Alquran, tetapi juga sebagai penafsir pertama dimana kondisi dan situasi realitasnya telah jauh berbeda dengan realitas sekarang.

Berdasarkan pemahaman di atas maka adalah sebuah keniscayaan bahwa Alquran selalu dapat dinterpretasikan sesuai dengan tuntutan zaman. Mengaca kepada penjelasan Abdul Mustaqim, dalam perjalanan sejarah proses pemahaman terhadap Alquran (tafsir), selain dipandang sebagai produk juga sebagai proses, dimana antara teks, penafsir dan realitas selalu berhubungan. Hal ini dapat dilihat dari metode, corak, karakteristik dan kecenderungan produk tafsir yang selalu berkembang dari masa ke masa. Berangkat dari adanya keberagaman corak dan kecenderungan penafsiran tersebut maka lahirlah istilah “Madzahib al-Tafsir” madzhab/aliran-aliran penafsiran.

Sebagaimana pemahaman terhadap sejarah dan riwayat-riwayat bahwa Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab yang sempurna. Di dalamnya terdapat banyak penjelasan mengenai dasar-dasar akidah, kaidah-kaidah hukum, asas-asas perilaku, menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan berbuat dan lain-lain. Akan tetapi penjelasan itu tidak dirinci oleh Syari’; istilah ushul fiqh (Allah) sehingga muncullah banyak penafsiran, terutama terkait dengan susunan kalimat yang singkat dan sarat makna. Oleh karenanya Alquran dapat dianggap mempunyai sifat shalih likulli zaman wa makan.

Pengertian Madzahib al-Tafsir

Secara etimologis istilah madzahib al-tafsir marupakan bentuk susunan idhafah (gabungan kata) dari kata madzahib dan al-tafsir. Kata madzahib adalah bentuk jamak (plural) dari kata madzhab, dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang dilalui atau yang dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seorang, baik konkrit maupun abstrak. Menurut para ulama, yang dinamakan madzhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Dengan kata lain, madzhab adalah aliran pemikiran berisi tentang hasil-hasil ijtihad, berupa penafsiran atau pemikiran para ulama dengan metode dan pendekatan tertentu, yang kemudian dikumpulkan dan biasanya diikuti oleh orang-orang berikutnya.

Sedangkan kata al-tafsir secara bahasa merupakan bentuk isim masdar (kata benda abstrak) dari fassara-yufassiru-tafsiran yang berarti menjelaskan sesuatu. Kata al-tafsir juga mempunyai arti al-ibanah (menjelaskan makna yang masih samar), al-kasyf (menyingkap makna yang masih tersembunyi), dan al-idzhar (menampakkan makna yang belum jelas).

Untuk memahami lebih dalam apakah itu madzahib al-tafsir? Istilah ini muncul karena ada beberapa faktor tertentu, di antaranya Alquran ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan tertentu, misalnya pendekatan filsafat yang menghasilkan corak panafsiran filosofis, kemudian pendekatan sufistik yang menghasilkan corak penafsiran dengan aroma sufistik, dan lain sebagainya. Kenyataan ini, akhirnya melahirkan suatu istilah yang kemudian disebut dengan madzahib al-tafsir. Mazhab Tafsir adalah sebuah aliran yang dihasilkan dari pemikiran para ulama dulu maupun kontemporer terhadap Alquran dengan menggunakan metode tertentu yang dipilih mufasir.

Pengantar Mazhab Tafsir

Pada awal mulanya, tafsir tidak secara serta merta diterima oleh semua golongan umat Islam. Dalam satu fase sejarah, pada awal masa pertumbuhannya dalam wilayah munculnya agama Islam tidak ditemukan sama sekali adanya keberanian untuk menerima dan menafsirkan Alquran, bahkan pada masa awal Islam, para pemimpin Islam meletakkan tanda-tanda peringatan dan rambu-rambu untuk menjauhi hal itu demi kemashlahatan keagamaan. Bahkan hingga abad kedua hijriah masih dapat ditemui bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa kesibukan untuk bergelut dengan penafsiran hanya dilihat dengan pandangan penuh kesangsian (skeptis), hal ini juga menyebabkan kesadaran untuk menafsirkan Alquran menurun secara drastis. Dalam satu riwayat hadits –meskipun dicela- yang menyatakan penafsiran dengan ra’y adalah keliru meskipun itu benar, yakni “Siapa yang menafsirkan dengan nalar (ra’y)-nya meskipun itu benar, maka dia sebenarnya salah”

Sebab utama dari penolakan-penolakan menafsirkan Alquran adalah berkiblatnya para pemuka Islam generasi masa lalu (salaf) pada doktrin khusus, yakni Alquran tidak boleh ditafsirkan dengan rasio (menggunakan pemikiran murni) apalagi dengan hawa nafsu yang cenderung spekulatif. Namun jalan yang paling benar adalah menafsirkannya dengan menggunakan “ilmu pengetahuan”. Dibawah naungan kata “ilmu” dunia Islam tidak dapat mengenal sama sekali produk pemikiran yang spesifik, namun hanya mengenal ajaran-ajaran yang berpedoman pada sumber-sumber ilmu yang diperhitungkan keberadaannya, yakni yang disandarkan pada riwayat yang bersambung kepada Muhammad sendiri atau pada sahabatnya.

Pada dekade berikutnya, penafsiran terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Setidaknya ada tiga pembagian yang dilihat dari sudut pandang periodik, yaitu: pertama, era formatif yang berbasis nalar mitis, yakni dimulai dari zaman Nabi Muhammad saw. sampai kurang lebih abad kedua Hijriyah. Nalar mitis yang dimaksud adalah sebuah model atau cara berpikir yang kurang memaksimalkan penggunaan rasio (ra’yi) dalam menafsirkan Alquran, dimana budaya kritisisme belum begitu mengemuka. Kedua, era afirmatif dengan nalar ideologis, yakni lahir pada abad pertengahan ketika tradisi penafsiran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, madzhab, atau ideologi keilmuan tertentu.

Ketiga, era reformatif dengan nalar kritis, era yang dimulai dengan munculnya era modern di mana terdapat tokoh-tokoh intelektual Islam, di antaranya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dengan karyanya tafsir al-manar yang telah melakukan kritik terhadap produk-produk penafsiran ulama klasik yang dianggap tidak relevan lagi. Hal itu kemudian dilanjutkan oleh penafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur dan lain sebagainya. Pembagian ini dirasa sistematis dan aplikatif dengan menggunakan kerangka teorinya yang bernama the history of idea. Dengan teori tersebut, maka akan terasa mudah untuk mengetahui perubahan, kelanjutan dan keragaman penafsiran Alquran masing-masing dalam kurun waktu. Hal ini mengingatkan bahwa tafsir adalah produk pemikiran yang mencerminkan “anak zamannya”, sehingga menimbulkan adanya perubahan dan perkembangan sesuai dengan semangat zamannya.

Sebab-sebab Munculnya Madzahib al-Tafsir

Kalau kita membicarakan mengenai sejarah mazhab tafsir, maka nama yang akan muncul pertama kali adalah Ignaz Goldziher, sebagai pencetus mazhab tafsir pertama. Walaupun tidak didefinisikan secara eksplisit. Namun, berdasarkan tema-tema pembahasan yang ada di dalamnya, tampak jelas mazhab tafsir merupakan aliran-aliran, mazhab-mazhab yang dipilih seorang mufasir ketika ia berusaha menafsirkan Alquran meskipun secara tidak langsung para mufassir tidak menamakan pada karyanya sebagai sebuah mazhab tertentu. Pemberian label mazhab ini dilakukan oleh para peneliti atau ulama di generasi berikutnya.

Berawal dari banyaknya perdebatan mengenai munculnya banyak penafsiran yang berbeda, dan hal yang perlu diketahui bahwa Alquran adalah kitab yang sebagian ayat-ayatnya bersifat memungkinkan banyak makna atau penafsiran. Bahasan ini sebagaimana Muhammad Arkoun pernah mengutip riwayat Abu Darda’ dalam hadis yang mengatakan: “Seseorang belum dikatakan benar-benar paham terhadap Alquran, sehingga ia dapat melihat berbagai wajah penafsiran yang banyak di dalamnya”. Jauh sebelum Arkoun mengutip hadis tersebut, Imam Sahl Ibn Abdullah al-Tusturi (w. 283 H), salah seorang tokoh tafsir sufi pernah menyatakan: “Seandainya seorang hamba diberikan pemahaman Alquran dalam setiap satu hurufnya seribu pemahaman, niscaya hal itu belum sampai menghabiskan seluruh makna yang dikandung oleh firman Tuhan tersebut. Sebab sebagaimana kalam Allah adalah sifat-Nya, dan Allah adalah tak terbatas, maka kandungan makna kalam-Nya itu juga tak terbatas”.

Dalam catatan sejarah adanya beberapa perbedaan penafsiran, tidak hanya di era abad pertengahan dan modern ketika ilmu pengetahuan sudah berkembang, akan tetapi juga sejak era klasik (era Nabi,Sahabat,Tabi’in dan al-Tabi’in). Hanya saja pada era klasik ini perbedaan penafsiran relatif masih sedikit, sebab secara umum tafsir yang berkembang pada masa itu adalah tafsir bi al-ma’tsur, yakni tafsir yang didasarkan pada riwayat dari Nabi saw, pendapat para sahabat, atau kalangan para tabi’in terkemuka.

Adanya keragaman penafsiran tersebut, maka kemudian para ulama mengkelompokkannya menjadi aliran-aliran tertentu yang disebut dengan Madzahib al-Tafsir. Adapun pembagian kelompok tersebut secara umum dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, faktor internal yang menyatakan di dalamnya terdapat kondisi objektif teks Alquran itu sendiri yang memungkinkan untuk dibaca secara beragam, sehingga muncul penafsiran yang berbeda, terutama perbedaan bacaan yang terkait dengan aspek morfologi (sharaf), sintaksis (nahwu), dan masih banyak lagi. Kedua, faktor eksternal yang berisikan terdapat beberapa faktor yang berada di luar teks Alquran, yaitu situasi dan kondisi yang melingkupi para mufasir sendiri dan juga para pembacanya. Termasuk dalam faktor eksternal juga yaitu kondisi sosio-kultural, konteks politik, paradigma, sumber dan metodologi yang dipakai dalam menafsirkan Alquran.

Objek Kajian Madzahib al-Tafsir

Kajian madzahib al-tafsir termasuk dalam bagian ranah kajian Studi Alquran. Berbicara tentang objek kajiannya, maka hal ini dapat dipetakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti seluruh produk-produk penafsiran yang telah dilakukan oleh para ulama tafsir, kemudian kitab-kitab dan sejarah para penafsirnya sejak era Nabi Muhammad saw. hingga sekarang adalah sebagai objek material kajian madzahib al-tafsir. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang dari mana sebuah ilmu pengetahuan memandang objek material tersebut. Dalam artian aspek-aspek yang terkait bagaimana dinamika perjalan tafsir dengan menitikberatkan pada sisi kecenderungan, corak, aliran, metode-pendekatan dan pola pikir yang berada dalam masing-masing produk penafsiran Alquran itu.

Signifikansi Kajian Madzahib al-Tafsir

Terlepas dari penjelasan di atas bahwa dalam mengkaji madzahib al-tafsir sebenarnya adalah mengkaji tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tafsir itu sendiri, dengan melihat bagaimana para ulama ketika itu memahami dan menafsirkan Alquran. Oleh karena itu, betapa pentingnya umat Islam terutama para intelektual muslim untuk mengetahui sejarah, apalagi sejarah yang terkait dengan bagaimana generasi masa lalu hingga sekarang mengkaji dan memahami Alquran. Secara tidak langsung dengan mempelajari madzahib al-tafsir kita akan memperoleh informasi yang utuh tentang berbagai dinamika perkembangan tafsir, yang sarat dengan berbagai corak, metode, pendekatan dan kecenderungan. Secara khusus pentingnya kajian terhadap madzahib al-tafsir adalah: Pertama, untuk membuka wawasan, orang yang tekun dan serius dalam mempelajari berbagai perkembangan dan dinamika tafsir dengan segala keragaman corak dan aliran yang ada, maka niscaya ia akan terbuka wawasannya.

Kedua, untuk menyadari pluralitas penafsiran, yakni kesadaran melihat realitas yang plural dan bersikap optimis serta positif terhadap hal itu, jelas menjadi sangat penting, agar dapat menghindari berbagai ketegangan dan konflik, akibat beranggapan bahwa tafsirnya yang paling benar sedang yang lain pasti keliru. Ketiga, de-sakralisasi pemikiran agama, hal ini menjadi penting agar terhindar dari sikap menganggap suci atau sakral terhadap pemikiran keagamaan, termasuk pula dalam penafsiran Alquran.

Kesimpulan

Sudah barang tentu, bahwa dalam mempelajari madzahib al-tafsir ini merupakan pembahasan yang penting untuk diketahui, sebab telah banyak munculnya pertanyaan dan perdebatan hangat yang tak kunjung usang, tidak lain karena terdapat faktor-faktor di dalamnya, di antaranya banyak penafsiran Alquran yang berbeda-beda sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penafsir (mufasir), kemudian faktor lain yaitu berbedanya bacaan Alquran baik dari segi i’rabnya, atau susunan kalimatnya dan banyak lagi perbedaannya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda pula.

Untuk menjawab tantangan zaman, kajian terhadap madzahib al-tafsir ini adalah salah satu sepak terjang untuk menghadapi tantangan tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa Alquran bersifat shalih likulli zaman wa makan. [Adung, Acang, dan Sabiq]

Daftar Pustaka

______, Al-Qur’an Kita (Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah), ed. Abu Hafsin, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.

Al-Dzahabi, Muhammad Husain, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Juz I, Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.

Al-Qattan, Manna’ Khalil, Mahabis fi Ulumil Qur’an, Surabaya: Hidayah, 1973.

Al-Sabt, Khalid bin Utsman, Qawa’id al-Tafsir (Jam’an wa Dirasah), Juz I, Mamlakah Saudiyah: Dar Ibn Affan, 1997.

Goldziher, Ignas, Mazhab Tafsir, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Mustaqim, Abdul, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an, Yogyakarta: Adab Press, 2012.

Mustaqim, Abdul, Pergeseran Epistimologi Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Saeed, Abdullah, Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an (Paradigma, Prinsip dan Metode), terj. Lien Iffah Naf’atu Fina, ed. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.

Sabab Nuzul al-Qur’an

Konsep Sabab an-Nuzul Alquran Perspektif Konvensional

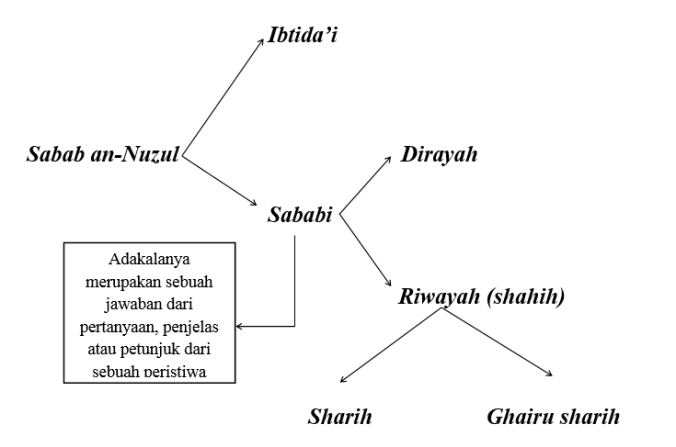

Sabab an-Nuzul secara terminologis merupakan suatu sebab yang karnanya ayat Alquran diturunkan, adakalanya merupakan jawaban dari suatu pertanyaan atau penjelasan dari sebuah peristiwa. Sabab an-Nuzul dalam perspektif konvesional dibagi menjadi dua, pertama ayat Alquran yang turun diawali dengan adanya sebab ayat tersebut diturunkan (sababi), kedua ayat Alquran yang diturunkan tanpa melalui adanya suatu sebab (ibtida’i). Ayat-ayat sababi sendiri masih dirinci lagi menjadi dua, yaitu riwayah dan diroyah. Riwayah adakalanya dinyatakan dengan sharih (jelas) dan ghairu sharih (tidak jelas), namun harus melalui periwayatan yang shahih.

Perspektif konvensional hanya menerima asbab an-nuzul dengan melalui periwayatan yang shahih, dan tidak menerima periwayatan yang tidak shahih (dloif) apalagi tidak ada periwayatan yang menjelaskannya. Dengan demikian, melihat dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka berpendapat bahwa tidak semua ayat memiliki asbab an-nuzul atau turun dengan tanpa memiliki sebab.

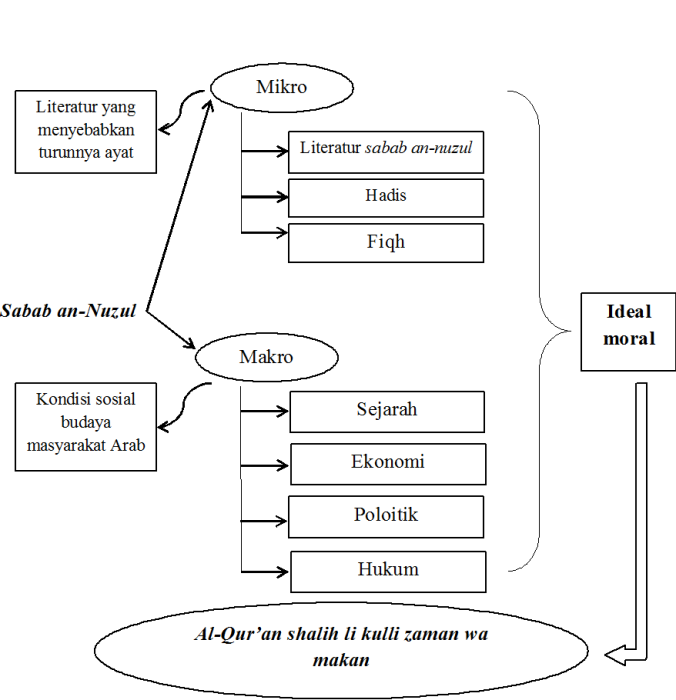

Konsep Sabab an-Nuzul Alquran Perspektif Fazlur Rahman

Fazlur Rahman mengenalkan konsep sabab an-nuzul-nya yaitu double movement (gerakan ganda). Gerakan pertama, yakni situasi sekarang ke masa Alquran diturunkan. Gerakan kedua, situasi Alquran diturunkan dengan melihat kondisi sosio historis masyarakat Arab, yang kemudian direalisasikan ke masa sekarang. Sedangkan, untuk merealisasikan Alquran dari masa diturunkannya ke masa sekarang, harus memperhatikan konteks mikro dan makro ketika Alquran diturunkan. Dengan konsepnya ini, Fazlur Rahman berharap dapat mengaplikasikan ideal moral (tujuan dasar moral yang dikesankan Alquran), sebab ideal moral berlaku sepanjang masa dan tidak berubah-ubah. Dengan demikian akan terbukti bahwa Alquran adalah shalih li kulli zaman wa makan.

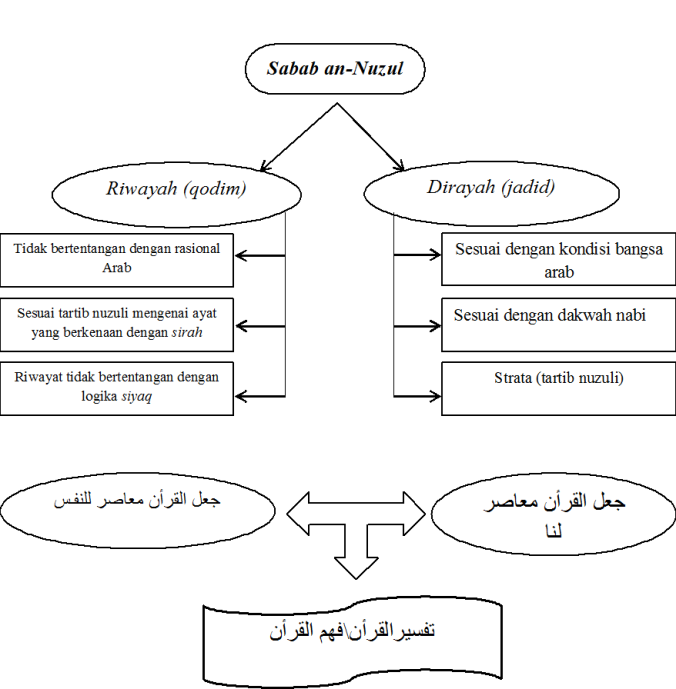

Konsep Sabab an-Nuzul Alquran perspektif Amin Abdullah

Amin Abdullah dalam masalah sabab an-nuzul, ia menghadirkan teori qodim dan jadid. Sama halnya dengan Fazlur Rahman, dia juga mengacu pada konteks zaman. Menafsirkan Alquran dengan konteks zaman sekarang dengan menyesuaikan dan melihat konteks pada masa Alquran diturunkan. Konteks yang ditekankan Amin Adullah adalah jadid (konteks realitas zaman sekarang), dengan melihat dan disesuaikan dengan qodim (konteks masa lampau ketika Alquran turun) yang memperlihatkan dan menumbuhkan ideal moral. Sehingga dapat membuktikan Alquran shalih li kulli zaman wa makan.

Konsep Sabab an-Nuzul Alquran Perspektif al-Jabiri

Seperti halnya perspektif konvensional, al-Jabiri juga berpendapat bahwa asbab an-nuzul dapat diketahui berdasarkan riwayah dan diroyah. Berbeda dengan perspektif konvensional yang mengharuskan riwayah dengan periwayatan yang shahih, al-Jabiri justru mengabaikan kualitas dari periwayatan tersebut. Al-Jabiri menerima sabab an-nuzul dengan jalan riwayah dan dirayah, namun keduanya memiliki syarat-syarat tertentu. Riwayah merupakan konsep qodim (konteks ketika Alquran diturunkan), ja’alul Qur’an ma’ashiran linafsihi. Dirayah merupakan konsep jadid (konteks zaman sekarang), ja’alul Qur’an ma’ashiran lana.

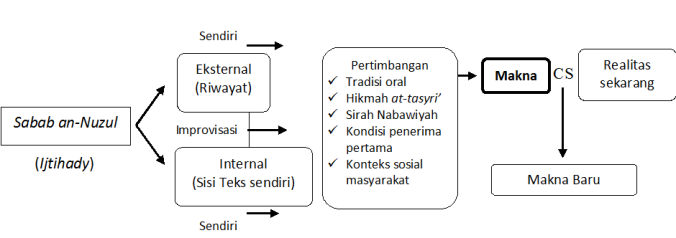

Konsep Sabab an-Nuzul perspektif Nasr Hamid Abu Zayd

Menurut Nasr Hamid Alquran adalah sebuah teks, dan sabab an-nuzul merupakan pembentuk konsep teks. dalam memahami sabab an-nuzul, Nasr Hamid sangat berbeda dengan ulama konvensional, yang hanya berpacu dengan periwayatan yang shahih. Menurutnya, sabab an-nuzul dapat diungkapkan melalui pengetahuan tentang konteks eksternal (riwayat) dan internalnya (teks itu sendiri). Konsep eksternal dan internal terkadang berjalan beriringan dan terkadang berjalan sendiri-sendiri. Analisis teks ini adalah upaya untuk menyingkap maknanya. Mengetahui sabab an-nuzul tidak sekedar mengamati sejarah-sejarah yang menyebabkan teks turun. Namun pengetahuan ini bertujuan untuk memahami teks dan menghasilkan maknanya, dan pengetahuan tentang sebab akan akan menghasilkan pengetahuan mengenai musabab (akibat) yang nantinya akan memunculkan pemahaman mengenai hikmah at-tasyri’ (alasan aturan tertentu diturunkan).

Sama halnya dengan ulama mufassirin kontemporer lainnya, kosep sabab an-nuzul juga mengacu pada konteks zaman. Merealisasikan teks untuk konteks zaman sekarang dengan tidak lupa untuk menengok kembali kepada konteks masa teks dibentuk. Dengan menganalisa teks dan upaya menyingkap makna teks dengan mempertimbangkan sisi eksternal dan internal.

Kesimpulan

Kesimpulan

Sabab an-nuzul. Dengan melihat pendapat-pendapat mufasirin, dengan demikian sabab an-nuzul bukanlah pengetahuan yang hanya mempunyai perspektif tunggal. Namun sabab an-nuzul merupakan sesuatu yang ijtihadi. Sehingga tidak ada perspektif tunggal mengenai sabab an-nuzul. [Afrokhul Banat]

Qashash Al-Qur’an

Kajian Atas Dinamika dan Perkembangan Kisah-Kisah Alquran

Qashash (Kisah) Alquran Perspektif Konvensional

Kisah secara etimologi berasal dari kata qass yang berarti mencari atau mengikuti jejak.[1] Sedangkan kata qasas adalah bentuk plural yang berarti dikisahkan. Di dalam al-Qur’an juga dijelaskan kata qasas dengan beberapa artian yang berbeda. Qasas berarti mengikuti jejak atau juga berarti berita yang berurutan.

Sedangkan secara terminologi, al-qasas al-Qur’ani berarti berita tentang keadaan umat masa lalu, nabi-nabi terdahulu dan peristiwa yang telah terjadi.[2] Karena, di dalam al-Qur’an banyak mengandung keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Dengan definisi tersebut, kejadian apapun di masa lalu yang termaktub di dalam al-Qur’an termasuk dalam kategori kisah yang diberitakan al-Qur’an. Dalam kitab tafsir, pendefinisian kisah maju selangkah walau dengan berbagai artian yang berbeda. Misalnya, M. Quraisy Shihab yang lebih spesifik mendefinisikan kisah al-Qur’an sebagai berita tentang kejadian-kejadian gaib tentang masa lampau.[3] Al-Qur’an mengungkap berbagai macam peristiwa dan hal-hal ghaib. Mulai dari kejadian masa lampau yang tidak diketahui oleh manusia, hingga peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan masa kini yang belum diketahui manusia.

Selaras dengannya, Ibnu Asyur dalam muqaddimah al-Tahrir wa al-Tanwir juga mengartikan kisah sebagai kabar suatu peristiwa atau kejadian yang gaib.[4] Implikasinya adalah apapun realita kehidupan pada saat zaman Rasulullah tidak termasuk ke dalam kategori kisah al-Qur’an. Al-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengartikan qasas sebagai hikayat atau cerita.[5] Selain itu ia juga menjelaskan bahwa definisi kisah adalah sebagai kumpulan perkataan yang membawa manusia kepada hidayah agama. Serta menunjukkan kepada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah keselamatan.[6] Dimana kesemua pendapat tersebut mengarah kepada fungsi dan legitimasi kebenaran kisah al-Qur’an.

Dinamika Paradigma Penafsiran Kisah al-Qur’an

Kajian terhadap kisah yang ada di dalam al-Qur’an selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangannya meliputi pergeseran metode, pendekatan serta pemahaman terhadap kisah itu sendiri. Berbagai macam tafsiran terhadap kisah al-Qur’an juga banyak muncul dengan berbagai arti. Ada yang berpendapat bahwa kisah dalam al-Qur’an itu adalah sebuah realitas sejarah, keindahan sastra, keadaan psikologis penerima wahyu dan dakwah Muhammadiyah.

Al-Thabari[7] dalam karyanya Jami’ al-Bayan fi Tafsir ay al-Qur’an.[8] Ia merupakan mufassir “tradisional” terkemuka dengan kitab tafsir terlengkap dan sangat berpengaruh terhadap mufassir setelahnya sehingga karyanya dijadikan kitab induk.[9] Ia mengungkapkan bahwa kisah merupakan suatu kebenaran sejarah. Ia menggunakan pola tematis dalam menafsirkan kisah sesuai dengan mushaf utsmani. At-Thabari juga menyesuaikan kisah dengan sejarah dan mempertemukannya dengan kisah Israiliyat. Akibatnya, penuturan serta penjelasan kisah Thabari dalam tafsirnya terkesan bertele-tele. Karena ia seorang sejarawan, maka ayat-ayat yang ia jelaskan berkenaan dengan aspek historis ia jelaskan secara panjang lebar, dengan dukungan cerita-cerita pra-Islam.

Seperti apa yang dipersepsikan M. Arkoun, barangkali al-Tabari berkeinginan untuk menggarap suatu sejarah yang selengkap-lengkapnya tentang masyarakat-masyarakat yang berada di bawah kekuasaan yang relatif langsung dari norma-norma yang bersifat meluruskan dalam wacana al-Qur’an.[10]

Berbeda dengan Thabari, Sayyid Qutb (w. 1966 M) dalam karyanya al-Taṣwir al-Fanni fi al-Qur’an melakukan pendekatan berbeda dalam menginterpretasi kisah dalam al-Qur’an. Ia mengungkapkan bahwa kisah dalam al-Qur’an adalah sebuah perantara pendukung dakwah Muhammad.[11] Ia memahami kisah dengan melakukan kajian kesusastraan tanpa mempertemukannya dengan kisah israiliyat. Ia berkeyakinan bahwa aspek terpenting dari kisah-kisah tersebut bukanlah faktualitas atau realitas historisnya. Kisah-kisah tersebut merupakan simbol-simbol keagamaan yang harus ditangkap pesan moral dan hidayahnya. Selaras dengan Sayyid Qutb, Harun Yahya dan Khalafullah juga melakukan kajian yang sama terhadap kisah al-Qur’an.[12]

Setelah kajian kesusastraan terhadap kisah al-Qur’an al-Tahami Naqrah dalam karyanya Sikulujiyyah al-Qissah fi al-Qur’an melakukan pendekatan berbeda dalam mengupas kisah al-Qur’an yaitu melalui pendekatan psikologis. Sistematika yang diusung olehnya adalah ia mengikuti tatanan tartib mushafi yang tentunya kajian yang ia lakukan hanya terhadap surat-surat yang mengandung ayat-ayat kisah.

Selanjutnya M. Abed Al-Jabiri yang meyakini bahwa kisah dalam al-Qur’an bukanlah realitas sejarah dan keindahan sastra tetapi sebagai al-qasas al-muqaddas yaitu kisah yang memiliki nilai sakral. Menurutnya, kisah-kisah yang tertuang dalam al-Qur’an adalah sebagai pendukung dakwah muhammadiyah sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Sayyid Qutb.

Kisah Perspektif Khalafullah

Al-Qur’an sebagai al-Haqq tentunya menyimpan seluruh kebenaran yang termuat dalam isinya.[13] Seperti yang diutarakan Khalafullah dalam desertasinya, ia berasumsi bahwa kisah-kisah yang tertera dalam al-Qur’an bukan semata-mata data historis, melainkan merupakan narasi yang bisa dimasukkan dalam bingkai sastra yang sarat dengan simbol-simbol keagamaan berupa ibrah atau hidayah. Kajian yang ia lakukan membuahkan hasil yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Karyanya ini memberi wawasan baru dalam studi kisah al-Qur’an.[14]

Berangkat dari berbagai pengertian tadi, Khalafullah mendefinisikan kisah sebagai sebuah karya sastra yang dihasilkan dari imajinasi pengisah atas suatu kejadian tertentu atau tokoh tertentu terlepas semua itu terjadi atau tidak. Selanjutnya, Khalafullah membagi kisah menjadi tiga kategori. Pertama, sejarah. Suatu kisah yang tokoh-tokoh tertentu seperti para nabi, rasul dan kisah-kisah orang terdahulu diyakini sebagai sebuah realitas sejarah. Kedua, perumpamaan. Kisah yang ditujukan untuk menjelaskan sebuah kejadian atau suatu nilai yang tidak memerlukan realitas sejarah sebagai pembuktiannya. Ketiga, Lagenda atau Mitos. Kisah yang bertujuan menguatkan pemikiran atau suatu penafsiran atas pemikiran. Ini juga dijadikan instrument yang menarik yang ditujukan kepada pendengar.

Menurut Khalafullah terjadi kesalahan pada sarjana konvensional yang menganggap teks-teks kisah sebagai teks yang ambigu atau mutasyabihat. Gagasan tersebut muncul akibat kejanggalan yang dirasakannya terhadap penafsiran kisah belakangan. Dimana lebih dipentingkan aspek historis dari pada pembangunan kisah itu sendiri. Akibatnya adalah penjelasan yang dituangkan dalam tafsir mereka cenderung bertele-tele dan tidak to the point. Juga ketergantungan mereka mempertemukan kisah dengan israiliyat[15], perkiraan analisa serta berbagai analisis yang mereka lakukan juga akhirnya tidak dapat menemukan makna tersirat dalam al-Qur’an. Hal tersebut disebabkan kefanatikan mereka terhadap metode sejarah dan lama jangka waktu yang dipakai dalam penggunaan metode tersebut. Akhirnya, tafsir mereka tidak serat dengan pembaharuan dan juga hal ini merupakan sebuah kemunduran.[16]

Sementara Islamis Barat memperlakukan al-Qur’an sebagai data historis, sehingga mereka terjebak dalam asumsi adanya perkembangan dalam karakter dan pelaku kisah. Mereka keliru memahami tujuan kisah al-Qur’an. Sehingga timbul pertanyaan benarkah terjadi sebuah kisah dalam belantika sejarah, kapan dan bagaimana?. Hal tersebut menurut Khalafullah disebabkan karena al-Qur’an cenderung mengabaikan detail kesejarahan, yang salah satu fungsinya adalah memberikan peluang yang lebih besar kepada penerima dan pembaca tentang pesan moral yang dibawa al-Qur’an.[17]

Namun, pemikiran Khalafullah ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan tak terlepas di sisi lain juga ada kelebihan yang ia torehkan dalam karyanya tersebut. Khalafullah pada awalnya, menolak asumsi bahwa al-Qur’an memuat data historis dan kefaktualan sejarah. Namun kemudian, ia mengklasifikasikan model kisah dengan kategori sejarah salah satunya. Selanjutnya, ketidakkonsistenan Khalafullah dalam mempertahankan ide dasarnya bahwa seluruh kisah hanyalah fiksi dan kisah moral belaka. Seperti yang dijelaskan di atas secara langsung ia membarengi konsep tarikhiyyah dalam penjelasan kisahnya. Terakhir, tidak adanya kejelasan pembatasan kategori kisah antara yang faktual dan fiksi.

Dualisme wajah penafsiran (sejarah dan sastra) yang seakan bersebrangan satu sama lain, akhirnya mematahkan dan menunjukkan kelemahan implikasi teoritik dari masing- masing perspektif. Pada periode selanjutnya, untuk mendamaikan dua mata bilah pisau tersebut muncul pemikiran M. Abed Al-Jabiri yang menengahi keduanya.[18] [Durrotun Nafisah]

[1] Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, terj. Mudzakir AS. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm, 435.

[2] Ibid., hlm 435-436.

[3] M. Quraisy Shihab, Mukzizat al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 193-195.

[4] Ibnu Asyur, dalam muqaddimah al-Tahrir wa al-Tanwir

[5] Al-Razi, Mafatih al-Ghaib, (Beirut: Dar al– Fikr, 1990), Juz. 2 hlm. 181

[6] Penafsiran al-Razi pada surat Ali Imran ayat 62. Lihat Ibid., hlm 703.

[7] At-Thabari dilahirkan di Amul, sebuah kota di Iran, 12 mil sebelah selatan Laut Kaspia di akhir tahun 839 M. dan wafat di Baghdad pada tanggal 26 Syawal tahun 310 H/16 Februari 933 M. Lihat Khalid Haddad, 12 Tokoh Pengubah Dunia, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 124.

[8] At-Thabari sangat termasyur di Barat. Biografinya pertama kali diterbitkan di Leiden pada tahun 1879-1901 M. oleh Julius Wellhausen dalam bukunya The Arab Kingdom and its Fall. Tafsir at-Thabari pertama kali diterbitkan pada tahun 1903, lima tahun setelah C. Brockelmann menerbitkan edisi pertama Geschichte der Arabischen Literatur-nya. Dalam karyanya Brockelmann menggolongkan at-Thabari sebagai seorang sejarawan. Meskipun demikian, at-Thabari pada mulanya bukan seorang sejarawan, melainkan seorang teolog. O. Loth, penemu tafsir at-Thabari mengutip pendapat al-Mas’udi (w.956) yang menyatakan bahwa at-Thabari adalah seorang teolog. Lihat J.J.G. Jansen, Diskursus Tafsir Al-Qur’an Modern Terj. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), hlm. 91. dalam footnote 6.

[9] Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an, (Yogyakarta: Forum kajian Budaya dan Agama (FkBA), 2001), hlm. 307.

[10] M. Arkoun, Kajian Kontemporer al-Qur’an, terj. Hidayatullah, (Bandung: PUSTAKA, 1998), hlm. 124.

[11] M. Nur Kholis Setiawan, Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), hlm. 29.

[12] Muhammad A. Khalafullah, Al-Qur’an Bukan “Kitab Sejarah”, hlm. 9.

[14] M. Nur Kholis Setiawan, (Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar,), hlm. 36.

[15] Rosihon Anwar, Melacak (Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir at-Tabari dan Ibn Katsir), hlm. 112.

[16] Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 2.

[17] Muhammad A. Khalafullah, Al-Qur’an Bukan “Kitab Sejarah”, hlm. 15.

[18] M. Abed Al-Jabiri, Madkhal ila al-Qur’an al-Karim, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 2006), hlm. 259.

Konsep Pewahyuan al-Qur’an

Konsep Pewahyuan al-Qur’an Perspektif Konvensional

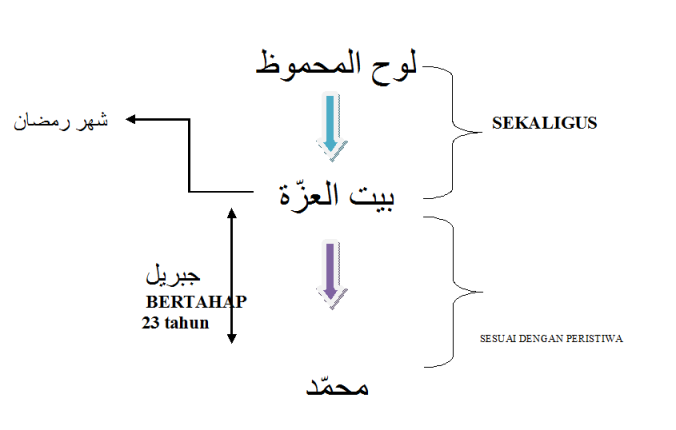

Menurut ulama konvensional terdapat beberapa tahap tentang penurunan wahyu (al-Qur’an). Adapun tahapan tersebut yaitu ada tiga tahap penurunan: Pertama, wahyu diturunkan dari lauh mahfudz menuju Baitul Izzah secara spontan (sekaligus) dalam artian tanpa adanya perantara ketika penurunan terjadi. Kedua, setelah wahyu sampai di Baitul Izzah maka dilanjutkan penurunan wahyu tersebut di Langit Dunia. Ketiga, sesudah sampai di Baitul Izzah, maka malaikat Jibril lah yang berperan sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. berdurasi selama 23 tahun. Dari pentahapan ini pun proses terjadinya secara cepat dan tersembunyi. Para ulama konvensional berpendapat bahwa lafadz dan maknanya murni dari Allah SWT. Adapun sketsa tahap penurunan tersebut sebagai berikut:

Telah jelas di atas bahwa tahap penurunan al-Qur’an mempunyai proses berawal dari lauh mahfudz menuju baitul izzah dalam jangka waktu satu malam (sekaligus) di bulan Ramadlan, lalu dilanjutkan dari baitul izzah ke Nabi Muhammad turun secara bertahap dengan perantara malaikat Jibril. Akan tetapi, dalam pentahapan tersebut tidak dijelaskan secara detail baik itu proeses pewahyuan dari lauh mahfudz ke baitul izzah ataupun baitul izzah ke Nabi Muhammad SAW. seperti bagaimana malaikat Jibril menerima wahyu tersebut dari Allah apakah Jibril tersebut hanya berdiam diri di baitul izzah atau sebaliknya. Prespektif ini hanya menegaskan kepada kita untuk mempunyai keimanan dalam mempercayai kejadian tersebut. Setidaknya dalam keimanan tersebut akan menumbuhkan kemantapan jika disertai dengan sebuah penelitian dan menganalisis peristiwa tersebut.

Konsep Pewahyuan al-Qur’an Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd

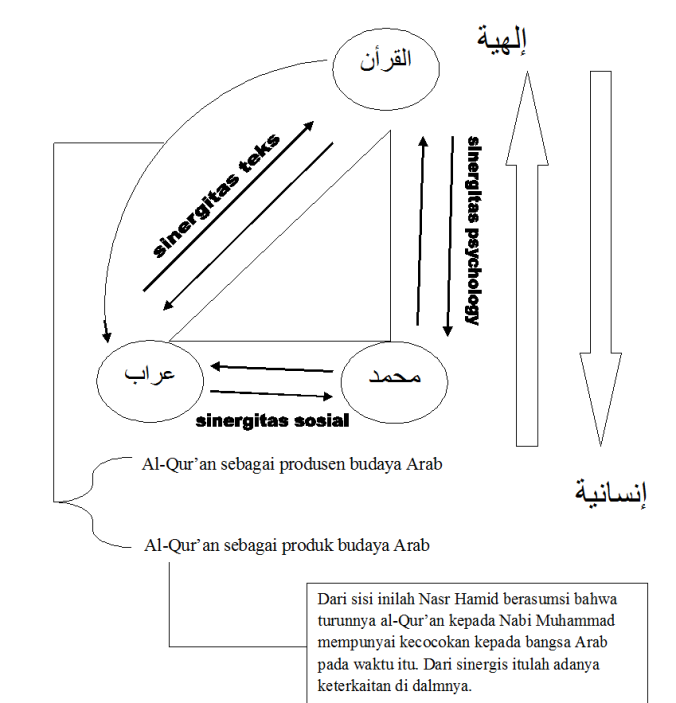

Menurut konsep yang dibangun oleh Nasr Hamid Abu Zayd mempunyai perbedaan dalam tahapan turunnya al-Qur’an. Dalam konsepnya ia mempunya dua term yaitu Ilahiyah dan Insaniyah. Akan tetapi Nasr Hamid tidak membahas mengenai ruang Ilahiyah melainkan hanya ruang Insaniyah saja. Dari dua term tersebut terdapat sebuah kejadian proses pewahyuan, kemungkinan proses tersebut ilahiyah menuju insaniyah atau sebaliknya. Dari adanya proses tersebut maka timbullah suatu sinergitas antara wahyu dengan objek turunnya wahyu tersebut. Wahyu dapat menimbulkan kecocokan karena ia bisa menciptakan produsen dan produk budaya bangsa Arab pada waktu itu. Dalam proses tersebut bahwa al-Qur’an mempunyai sinergitas yang saling berkaitan yaitu antara al-Qur’an dengan bangsa Arab dan al-Qur’an dengan Nabi Muhammad Saw.

Dalam hal ini dalam digambarkan dalam skema berikut:

Jikalau kita pahami pendapat di atas maka kesinergitasan tersebut berarti hanya cenderung pada bangsa Arab saja. Mungkin kelemahannya tidak menunjukkan keumumannya dalam mengkaitkan al-Qur’an selain bangsa Arab yang kebetulan ada dan berkunjung ke bangsa Arab pada waktu itu.

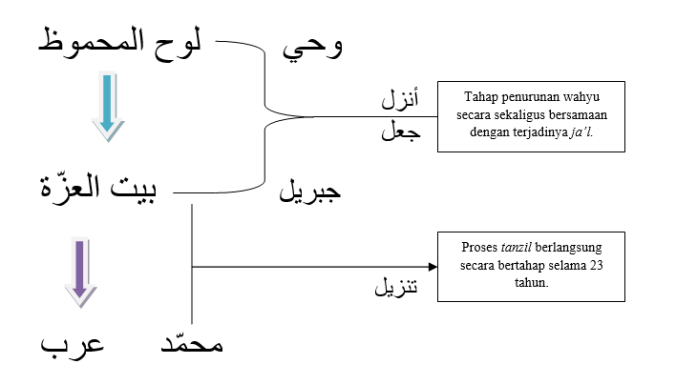

Konsep Pewahyuan al-Qur’an Perspektif M. Syahrur

Prespektif terakhir yaitu menurut M. Syahrur di mana juga mempunyai perbedaan dalam menyikapi konsep pewahyuan al-Qur’an dari segala asumsi yang telah dipaparkan di atas. Dalam konsepnya terdapat dua term yaitu al-Inzal dan al-Tanzil. Ia menyatakan bahwa sesungguhnya proses al-inzal dan ja’l pada al-Qur’an berlangsung sekaligus. Sedangkan proses yang terjadi pada al-Tanzil yaitu secara terpisah yang berlangsung selama 23 tahun. Dalam ruang lauh mahfudz tersimpan hanya al-Qur’an saja, yang mana ia mempunyai wujud pra-eksistensi sebelum mengalami al-inzal dan al-tanzil. Oleh karena itu M. Syahrur mempunyai asumsi dengan teori transformasi wujud (al-ja’l). Untuk memperjelas teori tersebut penulis akan merancangnya sebagai berikut

Permasalahan yang timbul dari pendapat tersebut, bagaimana mungkin Syahrur bisa mengetahui adanya transelisasi al-Qur’an tersebut. Sedangkan terjadinya transelisasi tersebut berada pada ruang ilahiyah, di mana orang-orang tidak tau dengan pasti keberadaannya kecuali orang yang dikehendaki-Nya, dan benar pendapat tersebut menggunakan teori yang ilmiah dan logis akan tetapi kebenaran yang pasti tidak akan pernah tau. Karena kita kembalikan kepada sifat manusia itu sendiri, di mana tidak semua orang mampu untuk mencapai dimensi ilahiyah tersebut, melainkan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencapainya seperti para nabi yang Dia kehendaki.

Konsep Pewahyuan al-Qur’an Perspektif M. Arkoun

Berbeda dengan apa yang telah diungkapkan di atas mengenai konsepsi terhadap wahyu. Pada kali ini M. Arkoun mengkritik terhadap konsep wahyu yang dilatarbelakangi oleh kegelisahannya terhadap sistem epistimologi Islam. Selama berabad-abad lamanya, umat Islam menurut Arkoun mengalami problem sistem epistimologi. Persoalan mendasar ini, baginya menjadi faktor utama keterbelakangan dunia Islam. Sistem pemikiran yang disebut Arkoun sebagai ortodoksi Islam menghambat gerak laju nalar untuk maju dalam mengejar ketertinggalannya dari barat. Menurut Arkoun konsepsi wahyu secara ortodoks dan tradisional seperti yang kini dipakai dalam ilmu keislaman, pertama Allah telah mengkomunikasikan kehendak-Nya kepada umat manusia melalui para Nabi. Ia menggunakan bahasa-bahasa manusia supaya orang dapat memahaminya, tetapi Ia menyampaikan kalimat-kalimat dalam sintaksis, retorika, dan kosakata-Nya sendiri. Tugas para nabi seperti Musa, Yesus, dan Muhammad hanyalah untuk mengucapkan wacana yang dinyatakan kepada mereka oleh Allah sebagai bagian dari kalam-Nya yang tidak diciptakan, tidak terbatas, dan sama-sama abadi ini adalah teori ortodoks dalam Islam, berbeda dengan teori lawannya yang dikembangkan oleh kaum Mu’tazilah sebelumnya, mengenai kalam Allah yang diciptakan. Wahyu yang diberikan dalam al-Qur’an melalui Muhammad adalah wahyu terakhir; ia melengkapi wahyu-wahyu terdahulu yang diberikan kepada Musa dan Yesus, dan ia memperbaiki teks yang telah diubah (tahrif) dalam Taurat dan Injil.

Teks al-Qur’an menurut Arkoun disebut sebagai teks pembentuk. Berkenaan dengan hal ini, bahwa kedudukan agung al-Qur’an sebagai al-Nas al-Mu’assis tersebut ternyata tidak secara tiba-tiba terbentuk secara transendental. Justru ada fenomena ‘pembentukan’ sebelumnya. Tradisi Islam ortodoks tidak mempedulikan kandungan mistis dalam al-Qur’an. Berangkat dari sinilah kemudian al-Qur’an menjadi semacam motor besar bagi jutaan penganutnya untuk mensahkan perilaku, penyemangat berbagai bentuk jihad, landasan berbagai aspirasi serta digunakan untuk melanggengkan jati diri madzhab atau kekuatan-kekuatan tertentu.

Dengan adanya penyalahgunaan al-Qur’an untuk kepentingan ideologi dan politik ini yang ditengarai Arkoun sebagai sumber utama lahirnya ortodoksi dan dogma agama. Masyarakat muslim tradisional menurut Arkoun tidak berdaya menangkap secara jernih pesan tersembunyi al-Qur’an, dimana ia di tanzil di dalam sebuah situasi sosial-historikal yang hidup. Pada tataran ini Arkoun menggunakan perangkat linguistik modern untuk mengkaji al-Qur’an.

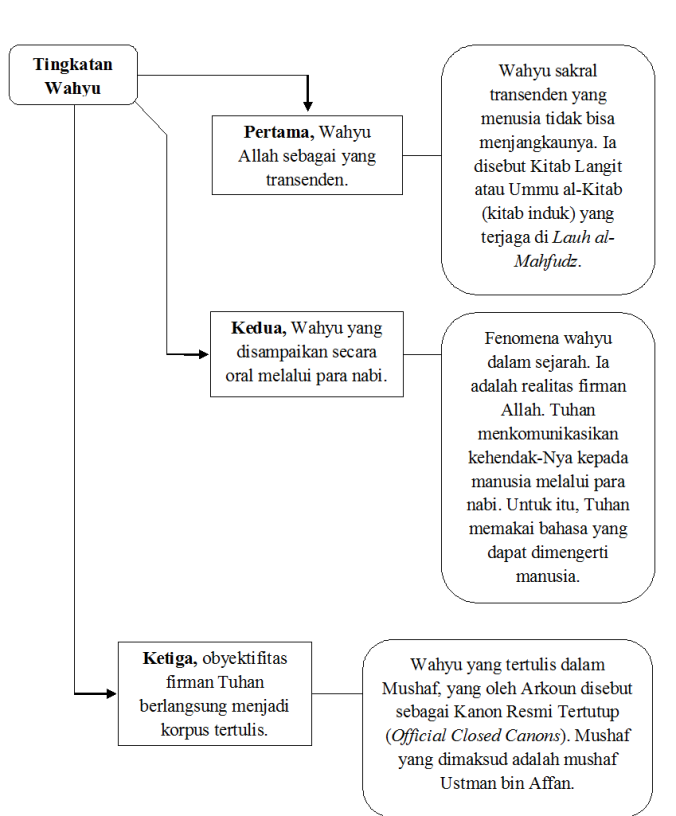

Dengan pendekatan modern ini, Arkoun mempertanyakan kembali esensi wahyu sebagai Kalamullah yang suci. Ia membaca kalam Allah yang transenden dan kalam-Nya dalam tataran iman yang ia sebut sebagai “wacana wahyu”. Dengan merujuk kepada pendapat Paul Ricoeur, Arkoun membedakan tiga tingkatan wahyu. Pertama, wahyu Allah sebagai yang transenden, dengan beberapa fragmen kecil saja yang diwahyukan lewat para Nabi. Kedua, wahyu yang diturunkan secara oral melalui Nabi-Nabi Israel, Yesus dan Nabi Muhammad. Wahyu ini diwujudkan dengan berbagai bahasa, wahyu yang turun kepada para Nabi Israel menggunakan bahasa Ibrani, wahyu yang turun kepada Yesus berwujud bahasa Aramaik dan Nabi Muhammad SAW. menerima wahyu dalam bentuk bahasa Arab. Wahyu ini menurut Arkoun disampaikan secara lisan dalam waktu yang panjang sebelum ditulisakan. Dan yang ketiga, obyektifitas firman Tuhan berlangsung menjadi korpus tertulis dan kitab suci ini pun bisa dibaca oleh kaum beriman hanya lewat versi tertulisnya, terlindung dalam korpus yang secara resmi ditutup. Dalam konsep al-Qur’an, firman Tuhan itu diresmikan secara tertulis oleh Khalifah Ustman bin Affan.

Melanjutkan penjelasan dari skema di atas melalui komentar M. Arkoun serta kritik terhadap konsepsi pewahyuan al-Qur’an, sebagaimana pada tingkatan wahyu pertama ia disebut dengan Kitab Langit atau Ummu al-Kitab karena ia adalah sumber dari berbagai kitab suci, seperti Bibel. Manusia tidak mengetahui secara utuh dalam versi Kitab Langit tersebut kecuali orang-orang yang beriman yang bisa melakukan hal demikian. Hanya dengan melalui versi tertulis dari kitab-kitab atas naskah-naskah yang diadopsi oleh tiga komunitas agama monoteistik (Yahudi, Kristen dan Islam). Akan tetapi Arkoun berkeyakinan ada perbedaan antara edisi Langit dengan edisi yang ditransmisikan kepada para nabi. Tuhan menurunkan wahyunya ke bumi dalam bentuk bahasa manusia, yang tentu berbeda dengan esensi dengan yang di Lauh al-Mahfudz.

Kemudian pada tingkatan wahyu kedua menurut Arkoun wahyu yang telah diturunkan kepada mereka para nabi seperti Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad adalah sebagai tugas mereka menyampaikan sebuah wacana yang diwahukan kepada mereka sebagai bagian dari ucapan-ucapan-Nya yang tidak diciptakan, tidak terbatas dan koeternal.

Dari pernyataan tersebut secara jelas, Arkoun menyebut al-Qur’an atau kitab-kitab lainnya adalah wacana firman Tuhan. Ia menggunakan term yang dipakai Foucault, yaitu discourse (wacana). Jika al-Qur’an yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah wacana, maka ia termasuk produk historis, yang dalam istilah Nasr Hamid Abu Zayd adalah muntaj tsaqafi (produk budaya). Oleh sebab itu, oleh Arkoun, wahyu dalam tataran ini telah tereduksi, ia tidak mengungkapkan seluruh kata-kata Tuhan sebagaimana tercantum dalam Ummu al-Kitab di Lauh al-Mahfudz. Wacana firman Tuhan ini dihasilkan dan berdasarkan Kitab dalam Kitab Langit dimana wacana itu berkaitan dengan bahasa manusia. Meskipun kitab agama Yahudi, Kristen dan Islam bersumber dari wahyu yang satu yang transenden tadi, masing-masing agama memiliki persepesi teologis yang berbeda-beda. Kristen menolak asimilasi Taurat atau al-Qur’an dengan Yesus Kristus, seperti juga kaum muslim menolak untuk mencampurkan status Ilahiyah dan status manusiawi. Konsep Yesus sebagai Firman Tuhan juga ditolak oleh kaum muslimin. Perbedaan anggapan ini menurut Arkoun dikarenakan oleh angan-angan (imaginaire) keagaamaan dalam tiap komunitas agama tersebut yang berbeda.

Pada tingkatan ketiga wahyu pada tataran ini, sudah banyak yang tereduksi oleh prosedur-prosedut manusiawi. Inilah bentuk fisik wahyu, yang terkondisikan oleh kreasi manusia yang tidak sempurna. Menurut Arkoun, saat ini melalui wahyu bentuk mushaf inilah manusia dapat mengakses langsung ujaran Tuhan yang transenden. Wahyu pada mulanya berbentuk ujaran lisan pada masa kenabian kemudian ditulis di atas perkamen atau kertas yang dijadikan buku. Buku ini disebut oleh pengikutnya “Kitab Suci”.

Tubuh Mushaf ini menurut Arkoun yaitu sebagai fakta historis dan budaya. Sehingga ia memiliki beberapa implikasi yaitu, wacana Qur’an yang bersifat lisan ditransformasi menjadi teks, yang semula oral menjadi tekstual. Sifat suci teks meluas kepada wadah fisiknya, yaitu buku tempat wacana Qur’an dituliskan. Kitab sebagai instrumen budaya menjadi dasar perubahan sosial, yaitu dominasi budaya tertulis atas budaya lisan. Dominasi tersebut berhubungan dengan penguasa, sebagai aktor pengarsip resmi, dan ulama sebagai penafsirnya. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam proses transformasi dari wahyu oral menjadi wahyu tulisan itu terkait dengan kepentingan kekuasan, yakni pada pemerintahan Ustman bin Affan.

Dapat ditarik kesimpulan pada uraian di atas bahwa Mohammed Arkoun mencoba menggunakan pendekatan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur’an. Untuk kepentingan analisisnya, Arkoun mengutip teori hermeneutika dari Paul Ricour, dengan memperkenalkan tiga level tingkatan wahyu. Pertama, Wahyu sebagai firman Allah yang tak terbatas dan tidak diketahui oleh manusia, yaitu wahyu al-Lauh Mahfudz dan Umm al-Kitab. Kedua, Wahyu yang nampak dalam proses sejarah. Berkenaan dengan Al-Qur’an, hal ini menunjuk pada realitas Firman Allah sebagaimana diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih dua puluh tahun. Ketiga, Wahyu sebagaimana tertulis dalam Mushaf dengan huruf dan berbagai macam tanda yang ada di dalamnya. Ini menunjuk pada al-Mushaf al-Usmani yang dipakai orang-orang Islam hingga hari ini.

Mohammed Arkoun juga membedakan antara periode pertama dan periode kedua. Menurutnya, dalam periode kenabian, al-Qur’an lebih suci, lebih autentik, dan lebih dapat dipercaya dibanding ketika dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, al-Qur’an terbuka untuk semua arti ketika dalam bentuk lisan, tidak seperti dalam bentuk tulisan. Arkoun berpendapat bahwa, status al-Qur’an dalam bentuk tulisan telah berkurang dari kitab yang diwahyukan menjadi sebuah buku biasa. Arkoun berpendapat bahwa Mushaf itu tidak layak untuk mendapatkan status kesucian. Tetapi muslim ortodoks meninggikan korpus ini ke dalam sebuah status sebagai firman Tuhan.

Red: Sabiq Basyiri

Kodifikasi al-Qur’an

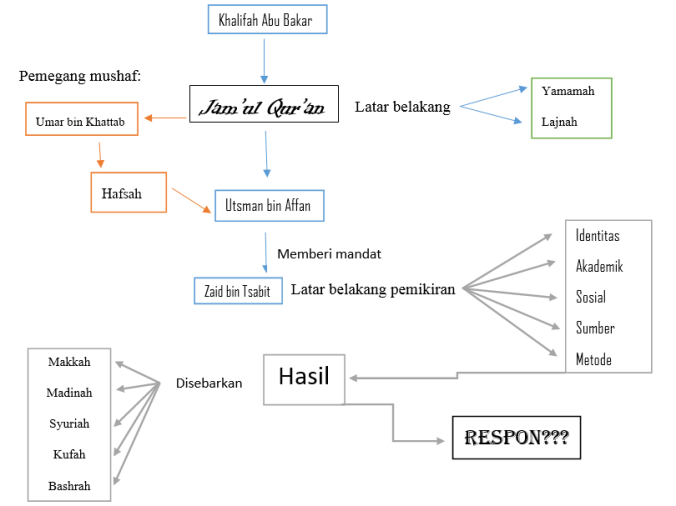

Latar Belakang Jam’ul Qur’an

Pada saat perang Yamamah ada sekitar 1200 orang yang gugur, di dalam jumlah itu terdapat 70 orang penghafal al-Qur’an, ternyata hanya ditemukan sejumlah kecil nama yang mungkin menghafal banyak bagian al-Qur’an, dan ternyata bukan disebabkan karena perang Yamamah atau orang-orang yang gugur di dalamnya, melainkan karena al-Qur’an yang akan semakin hilang dalam hafalan orang-orang, yang pada saat itu kebetulan gugur pada perang Yamamah, yang terjadi pada bulan ke-3 tahun ke-11 H.

Lahjah atau perbedaan dialek pada ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Hudzaifah melaporkan kepada Utsman. Melaporkan bahwa, ia cemas oleh pertengkaran penduduk Siria dan Irak tentang perbedaan bacaan al-Qur’an. Hal ini dikhawatirkan akan adanya pertikaian yang timbul sebagaimana telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani mengenai kitabnya. Maka ia meminta Utsman yang berkedudukan sebagai khalifah untuk segera mengambil tindakan dalam menangani masalah ini.

Kanonisasi Pertama

Pengumpulan al-Qur’an oleh Zaid yang pertama atas perintah dari Abu Bakar. Zaid menggunakan metode, menerima hafalan dari para sahabat dengan disertai dua saksi sebagai acuan apakah ayat itu murni dari Nabi atau hanya karangan. Ia juga menggunakan metode ilmiah yang dilakukannya dengan cermat. Dari Ari al-Bahr yakni tentang bacaan Umar bin Khattab wa assabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa al-anshar al-ladzina ittaba’uhum, tanpa huruf sambung “wa”. Kemudian Zaid meyakinkan Umar, bahwa ayat itu menggunakan huruf sambung “wa”, serta tiga bukti yang dikemukakan dari ayat lain, untuk menguatkan argumen tersebut.

Zaid bin Tsabit yang dipercaya untuk melakukan tugas berat ini, karena mereka menganggap bacaan Zaid yang lebih tepat untuk hal ini. Sebab, bacaan Zaid sesuai dengan pertemuan terakhir Rasul dengan Jibril. Hafalan orang yang mendengar bacaan al-Qur’an pada pertemuan terakhir itu mereka anggap lebih baik daripada mereka yang mendengarnya pada pertemuan pertama. Karena itu, mereka memilih Zaid untuk melakukan tugas berat ini, bukan Ubai bin Ka’ab dan Abdullah bin Mas’ud, meskipun semua bacaan mereka benar. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Husain Haikal.

Penyimpanan Mushaf

Perjalan historis penyusunan al-Qur’an selanjutnya dari tangan Umar berpindah ke Hafsah sebagai warisan, yang menunjukkan karakter personalnya. Suatu mushaf resmi yang pengumpulannya diotorisasi Aisyah tentunya tidak logis jika jatuh ke kepemilikan pribadi Hafsah, sekalipun ia merupakan putri khalifah Umar dan janda Nabi. Kenyataan bahwa Hafsah memiliki sebuah mushaf al-Qur’an dari pengumpulan Abu Bakar yang telah mendasarkan kanonnya naskah Utsman bin Affan. Tetapi sebagaimana ditunjukkan mushaf di tangan Hafsah lebih memiliki karakter personal, bukan kumpulan resmi. Dari laporan semacam itu, dipastikan naskah Hafsah tidak memadai sebagai basis utama kodifikasi Utsman, tetapi ini tidak meniadakan kemungkinan penggunaannya (bukan sebagai sumber utama) bersama dengan naskah-naskah lainnya dalam upaya pengumpulan tersebut.

Pengumpulan Kedua Zaid bin Tsabit

Komisi bentukan Utsman yang dimotori oleh Zaid bin Tsabit, telah mengumpulkan al-Qur’an dari berbagai sumber dan penyalinananya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarkan ke berbagai kota metropolitan pada masa itu. Pengumpulan ini berdasarkan keterkaitannya dengan ekspedisi ke Armenia dan Azerbaijan pada 30 H. Dilakukan sekitar tahun tersebut hingga menjelang terbunuhnya Utsman pada 35 H, yang merupakan upaya untuk penyeragaman atau standarisasi teks dan bacaan al-Qur’an, latar belakang pembedaan bacaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan ini.

Identitas Zaid bin Tsabit

Zaid bin Tsabit merupakan kaum Anshor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu al Qur’an, juga terlibat dalam pengumpulan al-Qur’an pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Pada masa khalifah ketiga ia menduduki jabatan penting, di antaranya sebagai kodi dan pengurus baitul mal. Dalam hal politik, merupakan pendukung setia Utsman bahkan setelah terbunuhnya Utsman ia berpihak kepada Umayyah dan menolak sumpah setia kepada Ali. Zaid wafat pada tahun 45 H.

Utsman mempercayakan kepada dua belas orang untuk melaksanakan tugas ini dengan diketuai oleh Zaid bin Tsabit, karena pada usianya yang tergolong muda, memerankan kemampuannya yang cekatan, berinteligensi tinggi, telah berpengalaman dalam hal penulisan, loyal terhadap khalifah, bagi Utsman jelas menjadi pilihan yang lebih baik dari pada seorang pejabat senior yang keras kepala. Sebelas anggota yang lain adalah sa’ad bin al-Ash, Nafi bin Zubair bin Amr bin Naufal, yang lainnya yaitu Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin az-Zubair, Abdu Rahman bin Hisyam, dan Katsir bin Aflah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Malik bin Abi Amir, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin Ash.

Utsman menyiapkan salinan-salinan mushaf independen berdasarkan keseluruhan pada sumber-sumber primer termasuk tulisan-tulisan sahabat. Sebagai perbandingannya, Utsman meminjam mushaf Aisyah lalu memerintahkan Zaid untuk membetulkan beberapa kesalahan yang kemudian ditashih sebagaimana mestinya. Kemudian Utsman membandingkan lagi dengan mushaf yang disimpan pada Hafsah. Setelah diverifikasi dan dicek dengan shuhuf yang dari Hafsah, kemudian dibacakan di depan para sahabat dan khalifah Utsman, dengan selesainya pembacaan itu, duplikat naskah mushaf disebarluaskan ke seluruh wilayah negara Islam.

Mushaf Yang Disahkan

Berapakah banyak naskah yang telah disebarkan oleh Utsman? Menurut beberapa laporan, ada lima yaitu Makkah, Kufah, Basrah, Suriah, Madinah dan satu Mushaf induk yang dipegang oleh Utsman sendiri. Dalam penyebarannya. Utsman mengirim pembaca (qari’) bersama mushaf yang dikirimkan. Namun perlu diketahui, tiada naskah yang dikirim tanpa seorang qari’. Ini termasuk Zaid bin Tsabit ke Madinah, Abdullah bin as-Sa’ib ke Mekkah, al-Mughira bin Sihab ke Suriah, Amir bin Abd Qais ke Basrah, dan Abdurahman as-Sulami ke Kufah.

Abu Darda’ menyampaikan penemuannya tentang adanya perbedaan dalam mushaf Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Suriah dan naskah induk mushaf Utsmani. Perbedaan itu melibatkan satu huruf seperti, waw, fa’, alif , kecuali adanya huwa dalam satu ayat yang artinya tidak terpengaruhi. Perbedaan ini tidak lebih dari empat puluh huruf terpisah di seluruh mushaf enam ini. Maka salah satu alternatif adalah menempatkan salah satu dari bacaan itu ditepi untuk menunjukkan ayat yang kurang autentik dengan menempatkan bacaan-bacaan itu pada naskah yang berbeda, maka dia mengakomodasikannya berdasarkan persamaan istilah.

Red: Hazza Nur Kholis

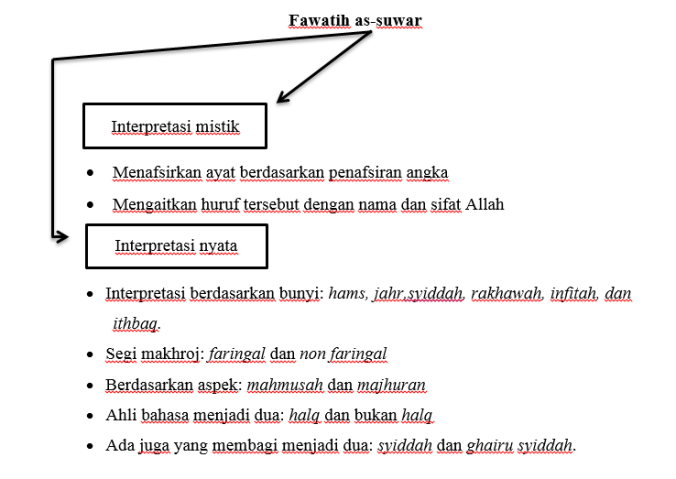

Tentang Fawatih dan Khawatim as-Suwar

Fawatih as-Suwar

Fawatih as-Suwar terdiri dari dua kata, fawatih dan as-suwar. Kata fawatih berasal dari kata fataha yang mempunyai makna buka dan kata as-suwar yang bermakna surat. Secara istilah fawatih as-suwar berarti ilmu-ilmu yang mengkaji tentang huruf, kata, dan kalimat yang berada pada permulaan surah dalam al-Qur’an. Secara singkatnya merupakan ayat-ayat yang mengawali sebuah surat dan bahwa semua surat memilki fawatih as-suwar. Syhibbuddin Abu Syamah mengklasifikasikan fawatihus as-suwar menjadi sepuluh:

tapi dalam proses membahas fawatih as-suwar, para ulama dan para peneliti lebih membahas kepada huruf tahajji, dalam pembahasannya nanti penulis akan memberikan beragam paradigma yang selama ini berkembang dalam memahami fawatih as-suwar.

Pandangan Intelek Muslim Terhadap Fawatih as-Suwar

Ada dua interpretasi yang berkembang dalam memahami fawatih as-suwar, interpretasi mistik dan interpretasi nyata. Interpretasi mistik yakni teks yang ditempatkan di bawah aspek yang hanya diketahui oleh Allah. Secara tersurat teks-teks tersebut menunjukkan pengetahuan tentang beberapa aspek yang tidak diketahui manusia, seperti kiamat, turunnya hujan, dan apa yang ada di dalam rahim dan roh, hanya monopoli pengetahuan Tuhan

Orang-orang Yahudi berusaha menafsirkan huruf-huruf tersebut berdasarkan penafsiran dan angka-angka. Mereka menganggap bahwa angka-angka itu akan menyingakap berapa lama dominasi dan hegemoni secara politis. Interpretasi semacam ini rupanya dijadikan pegangan oleh kebanykan ulama salaf dalam menyingkap keberlangsungan dunia atau alam. Seperti as-Suhaily orang yang menjumlahkan huruf-huruf penggalan di permulaan surat seperti setelah huruf yang diulang-ulang (di hitung satu). Kemudian interpretasi tersebut dibantah oleh Ibn Khaldun, ia mengajukan dua alasan. Pertama, bahwa huruf-huruf itu dimaknai dengan “angka”, tidak natural, dan rasional. Pemaknaan tersebut bersifat urfiyah (konvensi) dan arbitrer. Kedua, orang Yahudi yang memaknai seperti itu orang yang tak berpelajar dan buta huruf. Berbeda lagi dengan Ibn Abbas, ia mengaitkan huruf-huruf tersebut dengan nama dan sifat Allah atau bisa jadi huruf-huruf pembuka pada setiap surat tersebut merupakan singkatan. Kemudian interpretasi Ibn Abbas dikembangkan di kalangan Syiah dan Sufi.

Interpretasi yang hadir adalah huruf-huruf tersebut sebagai kenyataan yang tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem bahasa yang menjadi sandaran teks. Dalam penginterpretasian ini, seluruh fenomena adalah bunyi, yaitu, hams, jahr, syiddah, rakhawha, infitah, dan ithbaq. Para ahli bahasa Arab mengklasifikasikan huruf-huruf tersebut atas dasar menetapkan aspek-aspeknya. Yakni mahmusah dan majhurah. Pembagian lain dilakukan oleh ahli bahasa, bahwa huruf-huruf tersebut dibagi menjadi dua, yakni, huruf halq dan huruf bukan halq. Selain itu ada yang membagi menjadi dua bagian, gahiru syiddah, dan huruf-huruf syiddah.

Ada interpretasai lain yang berusaha memasukkan makna lain menganai huruf tersebut, yakni huruf itu dianggap sebagai nama bagi surat yang diawali oleh huruf tersebut. Namun legalitas ini tidak didukung oleh banyaknya surat yang diawali oleh huruf mutasyabihat. Proses pengklafisikasian yang sangat panjang ini menunjukan bahwa posisi huruf-huruf tersebut yang setelah memakan waktu panjang menjadi konvensi, dapat terjadi hanya karena berasal dari Allah sebab hal-hal semacam itu, termasuk dalam kategori masalah yang gaib.

Banyaknya interpretasi di atas menunjukan ambiguitas yang mempertegas perbedaan antara al-Qur’an dengan teks-teks lain. Fenomena tersebut menunjukkan ambiguitas semantik yang dapat dijelaskan dan diungkap oleh teks lain. Demikanlah teks membedakan antara dirinya dengan teks –teks lainnya pada satu sisi, dan membedakan antara bagian-bagiannya pada sisi lain.

Ulama ahli tajwid berpendapat al-Qur’an itu dibagi menjadi dua wajah. Pertama, musammayat al-huruf, yakni yang dinamai huruf. Huruf tidak bisa memberi makna jika hanya sebuah huruf saja, karena faktanya huruf dalam al-Qur’an dibaca bukan hanya dengan namanya saja, di sinilah fungsi harokat. Orang mengerti kata كتبbukan dibaca hanya denngan nama hurufnya saja, melainkan karena tanda bacanya. Yang dimaksud di sini adalah suatu hruf yang telah menjadi kata atau suatu ayat pada umumnya, Seperti: اوكالذي مرّعلى قرية….الى اخره . Kedua, asma’ al-huruf yakni nama huruf yang dimaksud di sini adalah huruf muqotho’ah, seperti: ا, ل, ر dan lain-lain. Huruf muqotho’ah tersebut disimpulkan dalam صلح سحيرامن قطعك terklasifikasi menjadi empat, dibaca yang sesuai dengan mad,

- Dibaca satu alif : حتّى طهر (hatta thohuro)

- Dibaca fathah dan ditengahi ya’ : ع (عين) (‘ain)

- Dibaca satu harakat : ا (alif)

- Dibaca tiga alif : ص, ل, س, م, ن, ق, ك

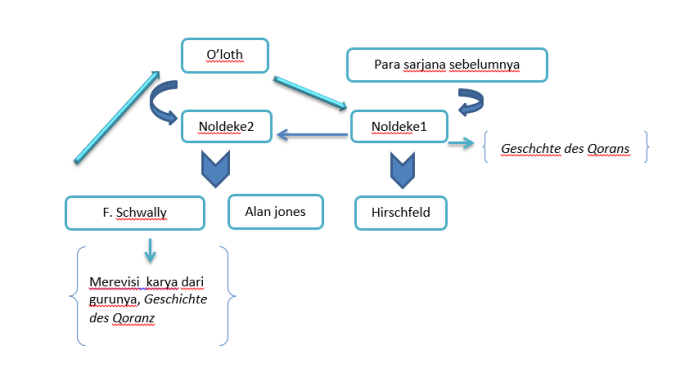

Perkembangan Pemahaman Sarjana Barat Dalam Memahami fawatih as-suwar

Theodore Noldeke dapat dipandang sebagai sarjana Barat pertama yang mengajukan spekulatif tentang huruf-huruf misterius di dalam al-Qur’an. Dirinya mengembangkan gagasan klasik kaum muslim tentangnya sebagai singkatan, Noldeke mengajukan beberapa alternatif tentang kepanjangan huruf-huruf itu sebagai nama pemilik naskah. Jadi (a-l-r) menurutnya, mungkin merupakan inisial dari al-Zubayr, dll. Pendapat dari Noldeke ini mendapat sambutan yang bagus. Belakangan Hirschfeld, murid Noldeke berupaya mempertahankan dan mengembangkan asumsi-asumsi gurunya tentang huruf-huruf tersebut sebagai inisial. Pandangan dari Noldeke dan muridnya mempunyai kelemahan yag sama. Dalam pengembangannya Noldeke mengalami perubahan radikal dalam gagasannya, yang setidaknya terpengaruh dari O’loth, bahwa ia berpijak pada gagasan klasik Islam ini, ia mengemukakan dugaan bahwa monogram-monogram lainnya juga memberi petunjuk kepada “slogan-slogan tertentu” al-Qur’an. Noldeke mengatakan bahwa Muhammad hendak mengungkapkan petunjuk mistis terhadap teks langit yang asli. Dengan kata lain, huruf-huruf tersebut merupakan simbol-simbol mistik atau tiruan dari tulisan kitab samawi yang disampaikan kepada Nabi.

Dalam perkembangannya gagasan O’loth ditolak dengan tegas oleh Friedrich, yang menjadi murid Noldeke sendiri. Ia mengatakan bahwa huruf misterius sebagai singkatan terlalu bersifat arbitrer. Sekalipun mengkritik argumen utama O’loth, Friedrich juga memamandang sarjana tersebut benar dalam pengamatannya bahwa hampir pada setiap bagian permulaan surat-surat yang diawali dengan fawatih selalu terdapat penunjukan kepada kandungannya sebagai kalam ilahi yang diwahyukan. Perkembangan terakhir di Barat justru telah mengarah kepada pengakuan kepada fawatih merupakan bagian dari wahyu ilahi.

Penggalan huruf di awal surat merupakan salah satu aspek makna yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat dalam kaitannya dengan huruf yang terpenggal tidak memberikan makna, maksudnya tidak mempunyai pengertian secara langsung. Hal ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh Allah. Banyak teks yang hanya diketahui oleh Allah. Secara tersurat, teks itu tidak dapat diketahui oleh manusia, seperti kiamat, turunnya hujan, apa yang ada di dalam roh dan rahim, hal itu hanya monopoli pengetahuan Tuhan. Pengetahuan tentang huruf-huruf penggalan dan ayat-ayat mutasyabihat hanya dimiliki oleh Allah. Manusia tidak berhak mentakwilkannya.

Khawatim as-Suwar

Khawatim merupakan bentuk jamak dari kata khatimah, yang berarti penutup atau penghabisan. Secara bahasa, khawatim as-suwar berarti penutup surat-surat al-Qur’an. Menurut istilah khawatim as-suwar adalah ungkapan yang menjadi penutup dari surat-surat al-Qur’an yang memberi isyarat berakhirnya pembicaraan sehingga merangsang untuk mengetahui hal-hal yang dibicarakan sesudahnya. Adapun khawatim as-suwar (penutup surat) ialah istilah untuk akhir kata atau kalimat yang mengakhiri suatu surat dalam al-Qur’an. Seperti halnya fawatih as-suwar, penutup surat inipun memiliki nilai keindahan karena merupakan kata akhir yang didengar oleh pendengar sehingga membekas dalam hatinya dan memberikan kesan yang mendalam.

Contoh penerapannya misalnya: Rincian permohonan di akhir surat al-Fatihah. Doa di dua ayat terakhir surat al-Baqarah, wasiat di akhir surat Ali Imran, wasiat dan faraidl di akhir surat an-Nisa’, pengagungan kepada Allah yang mengakhiri surat al-Maidah (لله ملك السموا ت والارض وما فيهن), janji dan ancaman yang tertera di akhir surat al-An’am (ان ر بك سريع العقاب), memelihara ibadah di akhir surat al-A’raf , himbauan jihad dan silaturahmi di akhir al-Anfal, sifat dan pujian kepada Rasulullah serta tahlil di akhir surat at-Taubah, hiburan kepada Rasulullah di akhir surat Yunus dan Hud, sifat dan pujian kepada al-Qur’an di akhir surat Yusuf, penolakan terhadap orang yang mendustai Rasul di akhir surat ar-Ra’du, pujian dan faidah al-Qur’an, serta dalil tentang keesaan Allah di akhir surat Ibrahim, wasiat al-Qur’an kepada Rasulullah di akhir surat al-Hijr, pujian kepada Nabi karena thuma’ninah–nya dan janji Allah di akhir an-Nahl, pujian di akhir surat al-Isra, perintah Tauhid di akhir surat Kahfi, dan yang lainnya yang masing-masing memiliki rahasia.

Red: Siti Amilatus Solikhah

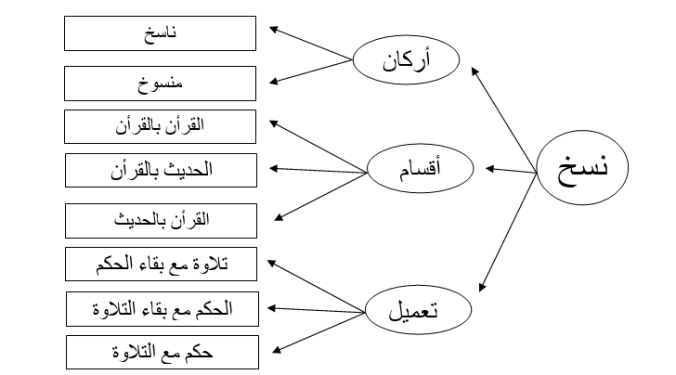

Naskh-Mansukh

KONSEKUENSI TEORITIK MENGENAI KONSEP NASAKH AL-QUR’AN

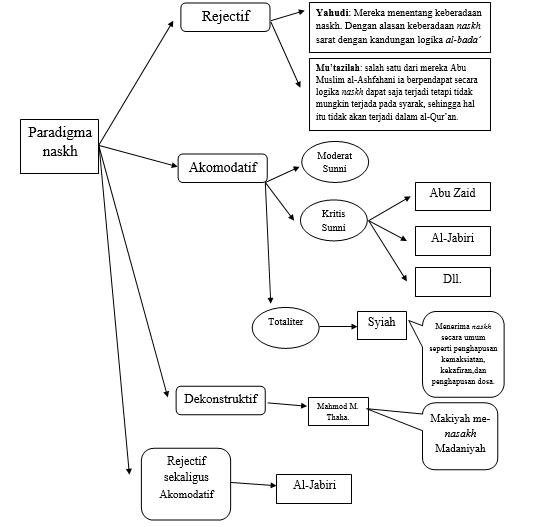

Pembahasan teori naskh ini merupakan pembahasan yang keberadaannya diakui oleh ulama, yaitu merupakan bukti besar bahwa adanya dialektika hubungan antara wahyu dan realitas. Sebab, dalam konsep pemahaman naskh disini adalah pembatalan hukum, baik itu berupa penghapusan dan pelepasan teks yang menunjukkan hukum dari bacaan (tidak dimasukkan dalam kodifikasi al-Qur’an), atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya “hukum” yang di mansukh. Dalam pembahasan ini pun masih banyak perdebatan dalam menentukan ayat naskh dan ayat yang di mansukh. Dari perbincangan tersebut maka timbullah beberapa perspektif yang mengungkap ada atau tidaknya naskh wa mansukh. Berikut akan dibahas mengenai beberapa perspektif yaitu konvensional dan M. Abed al-Jabiri.

- Konsep Nasakh Perspektif Konvensional

Teori naskh yang mempunyai istilah nasikh wa mansukh. Dapat dipahami bahwa dua term ini sama-sama merupakan derivasi dari kata benda naskh. Nasikh berkedudukan sebagai subjek dan mansukh berkedudukan sebagai objeknya. Secara etimologis kata naskh memiliki beragam makna, di antaranya adalah ibtal (pembatalan), izalah (penghapusan), tabdil (penggantian), naql (pemindahan), raf’ (pengangkatan), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tinjauan terminologis ada salah satu sarjana muslim yang mengatakan naskh dan mansukh sebagai raf’ (pengangkatan) yang dilakukan oleh syari’ kepada suatu hukum tertentu dengan dalil syar’i yang turun belakangan. Teori dasar yang digunakan oleh prespektif konvensional mempunyai pembagian tersendiri, adakalanya arkan (pokok), aqsam (macam-macam) dan ta’mil (penggunaan). Setiap bagian tersebut mempunyai cabang masing-masing. Begitu juga nantinya akan dilengkapi dengan beberapa paradigma baik ulama klasik dan kontemporer. Sebagaimana sketsa yang tergambar di bawah ini:

Dalam prespektif konvensional pastinya banyak para ulama yang berpendapat sehingga juga terdapat kerincuhan di dalamnya, dalam arti lain perdebatan yang tak pernah usang. Dari perdebatan itu pun merupakan suatu ijtihad yang telah dilakukan oleh mereka. Seperti contoh salah satu asumsi yang menyatakan adanya penghapusan ayat, akan tetapi hukumnya masih berlaku. Jelas ayat itu menimbulkan keambiguan bagi orang yang tidak mengetahui sebab-sebab nya.

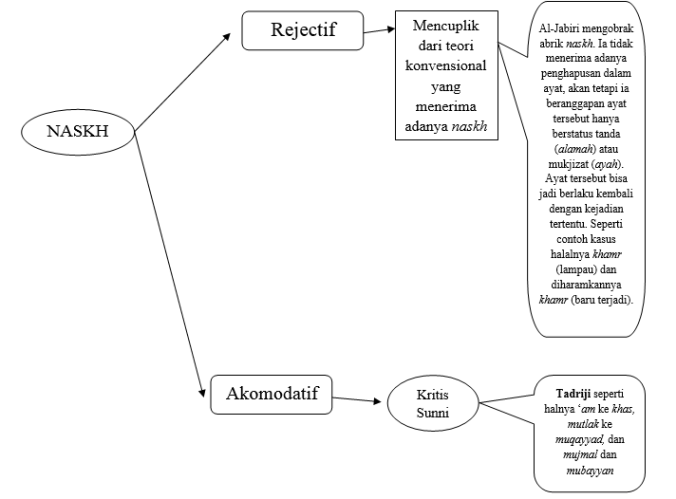

- Konsep Nasakh Perspektif M. Abed al-Jabiri

Al-Jabiri memandang bahwa tidak ada naskh dalam al-Qur’an. Semua yang telah dikonsepsikan olehnya bukan dimaksudkan dalam kerangka “penghapusan”, akan tetapi hanya sebagai wujud dari proses pentahapan dalam kontruksi hukum yaitu dari ‘am ke khas, dari mutlaq ke muqayyad. Setelah mengetahui bagan di atas golongan akomodatif yang menempati ruang kritis, al-Jabiri berpendapat sekaligus mengkritik terhadap teori naskh intelektual muslim konvensional.

Titik fokus yang membuat ambigu dalam teori ini, terletak pada bagian rejektif yang menyatakan tidak adanya naskh. Sedangkan fungsi dari ayat naskh tersebut untuk melegimitasi al-Qur’an. Dalam artian ayat tersebut telah disempurnakan. Otomatis ayat yang dahulu sudah tidak digunakan, akan tetapi hanya bersifat ibadah saja dalam membacanya. Perdebatan mengenai diterima atau ditolaknya teori naskh pada dasarnya tergantung bagaimana cara berfikir masing-masing. Sebab dalam pemahaman mengenai teori naskh tidak ditemukan perspektif tunggal.

Red: Sabiq Basyiri dan Samia Hasan Salim

al-Jabiri

Muhkam-Mutasyabih

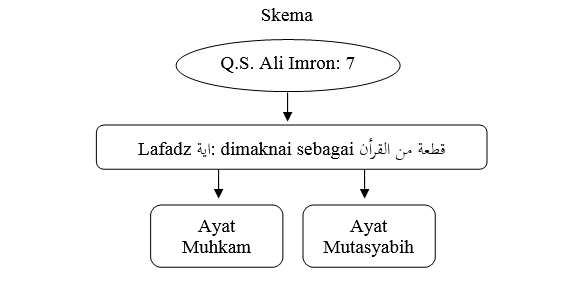

1. Ulama konvensional dalam pembahasan Muhkam dan Mutasyabihat mengemukakan setidaknya tiga dalil yakni pada surat Hud :1, az-Zumar : 23, dan Ali Imran:7. Dari ketiga dalil ini QS. Ali Imran lah yang dalam teksnya dengan jelas membahas keduanya. Bunyi ayatnya adalah :

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

dalil inilah yang dianggap oleh ulama konvensional bahwa al-Qur’an mengungkapkan tentang anatomi tubuhnya yang terdiri dari dua hal, yakni ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Hingga akhirnya memunculkan banyak pendapat di kalangan ulama konvensional mengenai definisi dari dua hal tersebut. Dalam bukunya, Syekh Manna’ Khalil Qaththan merangkum seluruhnya menjadi tiga:

- Muhkam adalah ayat yang maksud ayatnya dapat diketahui oleh manusia, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah.

- Muhkam adalah ayat yang mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang mengandung banyak wajah.

- Muhkam adalah ayat yang diketahui maksudnya secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain (khash), sedangkan mutasyabih adalah ayat yang memerlukan penjelasan ayat lain (‘am).

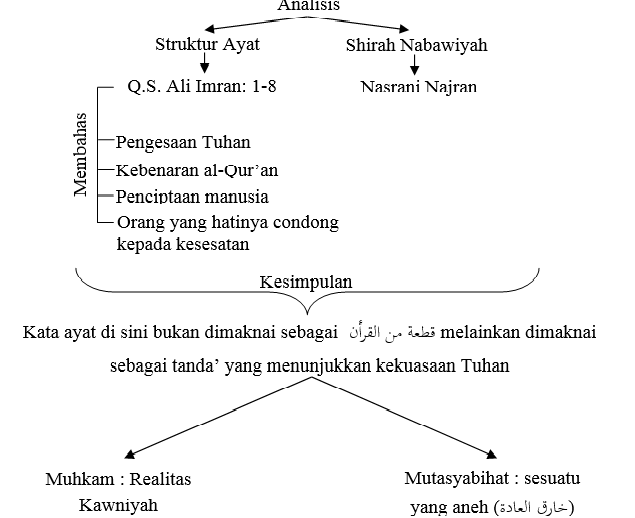

2. M. Abed al-Jabiri dalam menganalisa Q.S. Ali Imran : 7 menggunakan dua metode analisis yakni analisis struktur ayat yang tercipta dari ayat pertama sampai delapan dan kesejarahan tentang bagaimana ketika ayat tersebut diturunkan (sirah nabawiyah). Dari analisis struktur delapan ayat tersebut lahir empat gagasan pokok, yakni (1) keesaan Allah (2) Taurat dan Injil (3) pembentukan di dalam rahim (4) hati yang condong pada kesesatan. Empat ide pokok ini bagi al-Jabiri berbicara dalam konteks teologis, bukan syariah, dan ini dipergunakan untuk melawan para penentang nabi (al-rad ala al-mukhalifin). Hal ini didukung oleh sirah nabawiyah karangan Ibnu Ishaq bahwa tujuh ayat tersebut muncul dikarenakan adanya dialog antara Nabi dengan Nasrani Najran yang membahas tentang ketuhanan Isa sebagai putra dari Allah dikarenakan Isa tidak memiliki bapak. Di sinilah Nabi memunculkan term ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat di sini dimaknai sebagai beragam tanda, indikator, dan realitas kawniyyah yang menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah beragam tanda yang Allah kehendaki untuk menetapkan sesuatu di luar kebiasaan bagi para Nabi dan Rasul-Nya sebagai bukti akan kebenaran, contoh mudahnya adalah mukjizat para nabi.

Red: M. Miftahuddin